Greta Hoheisel (GH): Das buchbare Angebot „Museum Moves“ hast Du, Patricia, gemeinsam mit Barbara für lab.Bode entwickelt. Warum ist der museale Raum für Dich als Tänzerin und Tanzvermittlerin überhaupt interessant?

Patricia Woltmann (PW): Im Tanz setzt man sich mit seinem Körper in Bezug zu etwas – auch zu anderen Körpern und Objekten im Raum. Und hierfür ist der museale Raum ein ganz besonderer Raum. Zunächst durch die Architektur, die wie eine Bühne ist. Aber der Museumsraum ist auch nie ein leerer Raum. Was befindet sich in diesem Raum? Und was bedeutet das in Bezug auf meine eigene Körperlichkeit? Wenn wir zum Beispiel Skulpturen wie im Bode-Museum haben, dann ist das natürlich sehr nah am Tanz. Die Skulptur ist Inspiration, hilft aber auch in Bezug auf das Gewahr-Werden der eigenen Körperlichkeit. Außerdem ist der museale Raum ein ganz anderer Raum als ein Bühnenraum, in dem man normalerweise Tanz sehen kann. Im Vergleich zum klassischen Bühnenraum ist es ein ebenerdiger Raum, in dem eine andere räumliche Nähe zu den Besucher*innen entstehen kann. Teilhabe kann hier viel einfacher stattfinden.

Mit Blick auf die Vermittlungsarbeit geht es auch um die Fragestellung: Wie kann ich über meinen Körper die Kunst erfahren und wie kann ich sie über meinen Körper begreifen.

GH: Das ist doch ein guter Aufschlag für Dich, Barbara. Warum ist es aus Deiner Perspektive als Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin interessant, dem Körper in der Kunstvermittlung so viel Raum zu geben?

Barbara Campaner (BC): Ich denke, das ist nicht nur interessant, sondern aus der Geschichte der Vermittlung eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Es ist notwendig, darauf zu schauen, dass für Lernprozesse nicht nur die sprachliche und die kognitive Ebene relevant sind, sondern auch die körperliche Ebene eine Rolle spielt. Körperliche Bewegungsabläufe sind deutlich an Lernprozessen beteiligt. Sensuale und motorische Neuronen arbeiten zusammen, um Lernveränderungen anzuregen. Ich habe ein Zitat von einem Biologen rausgesucht. Sein Name ist Rainer Schandry und er schrieb 2003: „Die Bewegung als Grundlage der Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit ist Ausdruck der neurophysiologischen und neuropsychologischen Prozesse und der Persönlichkeit.“ Für mich ist auch dieser Aspekt der Persönlichkeit interessant, der manchmal in Vermittlungssituationen ein bisschen untergeht. Ich finde auch, dass der Einbezug des Körpers nicht nur Einfluss auf das Lernen haben kann, sondern dass es auch mehr Spaß macht. Das sollte man nicht unterschätzen. Genau diese zwei Aspekte sind in Museen, die sich als Bildungsinstitutionen verstehen sollten, extrem wichtig: lernen und dabei Spaß haben, damit die Erfahrung mit der Kunst einen positiven Eindruck hinterlässt.

GH: Bevor wir uns den Fragen des Lernens widmen, würde ich gerne zunächst über die konkrete Arbeit im Tandem in der Phase der Konzeption sprechen: Ihr kanntet euch vor der Zusammenarbeit nicht. Barbara, kannst Du aus Deiner Perspektive den gemeinsamen Prozess der Konzeption beschreiben?

BC: Die Zusammenarbeit war für mich sehr bereichernd. Obwohl ich auch in meiner Praxis immer wieder performative Ansätze gesucht habe, war es spannend zu sehen, wie Patricia hier einen viel größeren und weiteren Blick bei der Konzeption hatte als ich. Ich habe auch gelernt, den Fokus nicht ganz streng bei der Kunst zu lassen, sondern einen Schritt zurückzugehen und weniger Angst zu haben, den Ausgangspunkt woanders hin zu verlegen.

Ich bin normalerweise in Konzeption und Durchführung sehr schnell und es ist doch vorteilhaft, langsamer zu werden, nicht alles reinzupacken, was man gerne hätte. Dafür braucht es Zeit.

PW: Bei einer Konzeption geht es mir meistens darum, die Gedanken kommen zu lassen und zu gucken, was daraus entsteht. Es war für mich eine Herausforderung, genau das auch einzufordern und darauf zu beharren, dass diese Dinge Zeit brauchen, da der Prozess oft auch ein assoziativer, intuitiver ist, bei dem sich das Wissen erst im Nachhinein manifestiert und untermauert wird. Essentiell war während der Konzeption auch, dass wir viel praktisch ausprobiert haben. Auch um für mich zu sehen, wie das jetzt jemand versteht, der nicht aus meinem Bereich kommt. Welche Worte muss ich gebrauchen, damit wir uns gemeinsam verstehen und der*die Andere sich auf diese Erfahrung einlassen kann? Dazu kommt natürlich auch das unterschiedliche Verständnis von Begrifflichkeiten. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel das Wort „Reenactment“. Barbara sagte: „Bloß kein Reenactment – dann stehen wir wieder da und stellen Figuren nach.“ Im Tanz bedeutet der Begriff nicht, dass man eine Figur einfach nur nachstellt. Ein Reenactment kann ein Ausgangspunkt für viele verschiedene Aufgaben und Möglichkeiten sein, aus denen etwas Neues, eine tiefere Auseinandersetzung entstehen kann. Also eben kein stures Nachmachen.

BC: Wir haben auch relativ lange gebraucht, um eine Balance zu finden, wie lange man vor den Originalen oder im Vermittlungsraum arbeitet. Wenn wir mit den Teilnehmenden nicht vor den Originalen sind, bin ich immer noch ein bisschen nervös oder habe das Gefühl, man entfernt sich zu sehr von der Kunst. Dadurch, dass ich nicht selber künstlerisch tätig bin, habe ich das immer so im Hinterkopf.

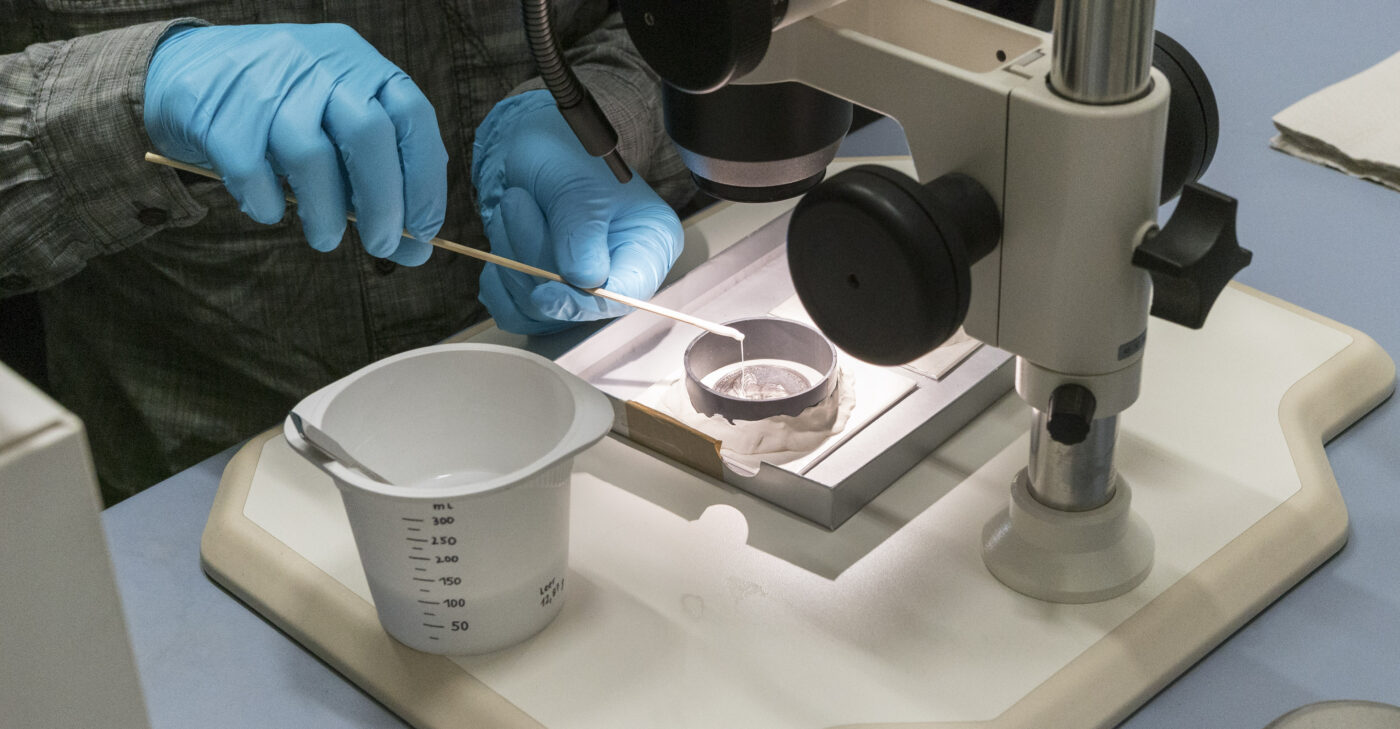

PW: Ich denke, wir haben das ganz gut ausbalanciert, indem wir mit den Kunstwerken im haptischen Sinne weiterarbeiten, auch wenn wir nicht vor ihnen stehen – zum Beispiel im blinden Nachstellen: Eine Person formt eine andere Person nach einer Skulptur. Die, die geformt wird, hat die Augen geschlossen und öffnet sie erst zum Schluss. Mit dieser Übung bleibt man bei der Kunst oder kommt ihr auf gewisse Weise noch näher. Wenn wir im Museum mit Tanz arbeiten, arbeiten wir immer mit dem Körper und wenn wir dies tun, erfordert das immer, dass wir uns vorher mit unserem eigenen Körper auseinandersetzen. Das war eine absolute Herausforderung, die Balance zu finden zwischen Körperarbeit, die sehr nach innen gerichtet ist, inhaltlicher Auseinandersetzung und kreativer Arbeit.

BC: Die meisten Kinder und Jugendlichen, die teilnahmen, waren in einem Alter, in dem diese Beziehung zum eigenen Körper nicht immer unkompliziert ist. Deshalb hat Patricia unterschiedliche Übungen eingebracht, die schnell, aber sehr effektiv waren. Alle mussten mitmachen, auch die Lehrer*innen – und das war in mehreren Fällen nicht leicht, aber Patricia hat sich überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Es hat oft total viel gebracht und nach einer Weile hat man gemerkt, sie haben Spaß.

GH: Und in der konkreten Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, wie hat sich diese im interdisziplinären Tandem gestaltet?

BC: Wir haben ja mit den Kindern und Jugendlichen kleine Choreografien oder Bewegungsabläufe entwickelt und die Entstehung war für mich das schwierigste. Um die Teilnehmer*innen zu beraten, muss man extrem viel Erfahrung und Kompetenz mitbringen. Das alles fiel mir sehr schwer, und es war eigentlich etwas, das nur Patricia machen konnte. Ich habe in dem Moment auf sie gezählt, weil unsere Kompetenz und unser Wissen sehr unterschiedlich sind. Das haben wir beide erkannt und uns auch erlaubt, die andere machen zu lassen oder auch mehr zu belasten. Es gibt auch einen Teil, bei dem die Jugendlichen vor den Originalen sitzend in einem dialogischen Gespräch sind. Das habe ich dann komplett übernommen, da hat sich Patricia ein bisschen zurückgenommen, weil sie weniger Wissen über die Sammlung und die einzelnen Werke hat.

GH: Hat es für die Schüler*innen einen Unterschied gemacht, dass Ihr aus unterschiedlichen Disziplinen kommt?

PW: Egal, aus welchen Bereichen wir kommen, die Schüler*innen haben gemerkt, dass wir viel pädagogische Erfahrung mitbringen. Mir ist wichtig hervorzuheben, dass wir beide durch diesen Erfahrungsschatz ein sicheres Auftreten haben. Wenn das in einem Tandem unausgeglichen ist, dann ist es schwierig.

BC: Wir sind eingespielt, ich brauche sie nur anzugucken und dann merke ich, was los ist.

PW: Dieser Blickkontakt ist so wichtig. Man muss diese Offenheit, diesen Draht zueinander haben. Die andere Hälfte ist total wach, auch wenn sie gerade nicht im Vordergrund ist.

GH: Das ist sicher auch eine wichtige Erfahrung für Museen, die interdisziplinär arbeiten möchten, dass man wirklich versucht, feste Tandems zu etablieren, gerade wenn es über die Fächergrenzen hinweg geht. Gibt es Dinge, die Ihr aus der Zusammenarbeit in Eure Praxis mitgenommen habt?

BC: Ich glaube für mich war es die Körperarbeit, also Übungen, bei denen man denken würde: „Okay, in einer ,normalen‘ Vermittlungssituation braucht man das nicht.“ Jetzt würde ich sagen: Diese Übungen können in zehn Minuten eine Gemeinschaft schaffen. Ich werde sie aus meinem persönlichen Methodenkasten jetzt nicht mehr rausnehmen.

PW: Diese Übungen aus dem Bereich der Körperarbeit, von denen Barbara spricht, haben ja eine soziale Komponente, und da kommen wir zur Kollektivität. Im Tanz muss ich mich immer mit anderen auseinandersetzen: Wie ist das Klima in der Gruppe oder in der Klasse? All das spielt immer in die Vermittlung mit rein.

GH: Wir werden vor allen Dingen manchmal hier von Kolleg*innen gefragt: Was lernt man denn über die Kunst, wenn man im Museum tanzt? Was wäre Eure jeweilige Antwort?

BC: Ich habe zwei Punkte: Ausgehend von diesem Workshop würde ich erstens sagen, dass Kunst immer mit Kommunikation zu tun hat, egal welche Form der Kommunikation, auch die körperliche. Und zweitens würde ich sagen, man lernt, dass die Kunstwerke eine Substanz haben, eine Körperlichkeit, egal ob sie abstrakt oder figurativ sind, ob sie aus dem Mittelalter oder aus den 1980er-Jahren stammen, und dass sie aus einem langen Prozess oder durch einen langen Prozess entstanden sind. All das, so finde ich, kann man durch Körperarbeit oder performative Arbeit besser lernen, als durch reine sprachbasierte Vermittlung. Das ist für mich der Mehrwert.

PW: Ich würde eine Gegenfrage stellen: Was entsteht durch eine konkrete körperliche Erfahrung in einer unmittelbaren Auseinandersetzung? Es entsteht meistens ein tiefer Eindruck in einem und dadurch kann auch ein großer Lerneffekt oder eine Veränderung entstehen. Dadurch, dass ich etwas womit ich mich auseinandersetze verkörpere, entsteht ein tieferes Begreifen auf einer anderen Ebene.

BC: Dieses Embodiement, eine Technik, die wir oft in unserem Prozess benutzt haben und versucht haben, immer wieder darauf zurückzugreifen.

PW: Ja und dann auch der Bezug zum Hier und Jetzt. Wenn ich etwas selbst nochmal spüre, eine Situation, die dargestellt ist, mit der ich mich beschäftige, und merke: ach ja, das kenne ich oder kenne ich gerade nicht und warum nicht? Dann denke ich vielleicht auch nochmal anders über die Situation und über das Kunstwerk nach.

BC: Ich denke da auch an Empathie. Die Bereitschaft, Empathie zu spüren, kann in einem sozialen politischen Kontext viel verändern, und das brauchen wir, glaube ich.

PW: Ja, und das führt auch zum Gefühl. Wir beschäftigen uns in der Vermittlung selten mit Gefühlen. Wenn ich aber etwas fühle, dann entsteht dadurch meistens eine andere Ebene in meinem Verständnis, meinem Begreifen und öffnet etwas …

BC: … und bleibt nicht starr in den Kulturräumen, sondern geht auch raus. In Bildungsinstitutionen, die Museen sind, braucht es auch diese Öffnung nach Außen.