Liebe Charlotte, liebe Fenja,

in einem Interview mit der Kuratorin Gina Buenfeld beschreibt der Künstler und Theoretiker Christian Nyampeta 2018 eine Szene, die er während eines Stipendienaufenthalts in London erlebt hat. Er arbeitete gerade an seinem Film Words After the World (2017), der unter anderem vom Alltag der Schüler*innen eines Internats in Ruanda erzählt. Eines Tages fährt er ein bisschen früher als sonst mit der U-Bahn zu seinem Arbeitsplatz und bemerkt, dass irgendetwas anders ist als sonst. Ihm wird klar, dass er an diesem Tag ausnahmsweise gemeinsam mit den Schüler*innen in der U-Bahn unterwegs ist, die auf dem Weg in die Schule sind. Er muss über sich selbst lachen. Da arbeitet er an einem Film über Schüler*innen und hat seit Tagen keine Schüler*innen mehr gesehen, außer auf seinem Computerbildschirm.

Als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, was „Raum einnehmen“ im Museum bedeuten kann, musste ich an diese Geschichte denken. Im Gespräch geht Nyampeta auf den Rhythmus ein, der unsere Leben strukturiert. Er meint, Menschen neigen dazu, sich mit den Menschen zusammenzutun, die einen ähnlichen Rhythmus haben wie sie, die sich zur gleichen Zeit an den gleichen Orten aufhalten und ähnliche Dinge tun, die mit ihnen aufstehen, zur Arbeit fahren, an den gleichen Orten zu Mittag essen oder ihre freie Zeit verbringen. Das wirkt wie ein Automatismus, hat aber eine ganze Menge mit gesellschaftlichen Strukturen, mit Zugangs- und Ausschlussmechanismen zu tun.

Es wird viel darüber gesprochen, dass Museen homogene beziehungsweise homogenisierende Orte sind – dass nur wenige Menschen Museen einfach so betreten. Zugespitzt können sich dort nur Personen begegnen, die einander ähneln, deren Rhythmen sich quasi automatisch überschneiden, die ähnliche Dinge spannend und wichtig finden und sich deswegen an ähnlichen Orten aufhalten – Personen, für die Museen und ihre Inhalte zugänglich sind, auch körperlich. Für mich stellt sich die Frage, wie Museen zu Orten werden können, die diese eingeschliffenen Rhythmen stören und irritieren, an denen sich Wege von Menschen kreuzen, die einander sonst nicht begegnen. Orte, an denen Differenz gelebt und wertgeschätzt wird, die nicht gleichmachen, sondern Unterschiedlichkeit zulassen.

Zu Beginn von Workshops in der Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) haben wir Kinder oft gefragt, was sie glauben, was man in einem Museum machen darf. Das erste, was wir zu hören bekamen, waren meistens Verbote, nach denen wir ja gar nicht gefragt hatten.

Welche Körper können und dürfen im Museum Raum einnehmen? Und was können und dürfen sie dort tun? Eine Reihe impliziter und expliziter Verhaltensregeln regulieren die Körper im Museum und geben ihnen bestimmte Handlungen und Richtungen vor. Wir müssen ein Ticket kaufen und unsere Taschen über DIN-A4-Größe abgeben, wir dürfen schauen, zuhören und leise sprechen. Konservative Museumsarchitektur setzt auf einen Sicherheitsabstand zwischen musealen Objekten und uns. Wenn wir Glück haben können wir um Sachen herumlaufen, meistens stellen wir uns einfach davor und gucken. Es ist ein bisschen wie in einem Klassenzimmer: Alle sitzen an ihren Tischen und schauen zur Tafel – obwohl auf dem Boden liegen, laut diskutieren und dabei auf und ab laufen, rumschreien oder singen vielleicht sinnvoller wären.

Sich Ausstellungsräume aneignen zu können ist eben nicht nur Sache der Vermittlung, sondern auch der Ausstellungsarchitektur und der Regeln, die den Raum strukturieren. Das Aufregende an Vermittlungsworkshops in den Ausstellungsräumen ist wahrscheinlich, dass sie dem Raum etwas Neues hinzufügen und eine Erfahrung ermöglichen, die auch auf einer nicht-sprachlichen Ebene funktioniert, eine andere Art, mit der Kunst direkt in Beziehung zu treten. In der Vermittlungsarbeit können wir neue Formen der Begegnung lernen, die uns erst einmal seltsam oder verboten erscheinen, wir können eingefahrene Rhythmen stören und neue finden. Diesbezüglich wäre es nur konsequent, Vermittlungsworkshops in den Ausstellungsräumen durchzuführen, während andere Besucher*innen sich auch dort aufhalten und ihnen zuzumuten, durch lautes Reden oder rumliegende, rumrennende, zeichnende, schreibende, auf dem Boden sitzende Kinder und Jugendliche gestört zu werden. Den Kindern und Jugendlichen zuzumuten, beobachtet zu werden. Aber ich habe dieses Aufeinandertreffen oft auch als anstrengend und frustrierend erlebt. Wie geht es euch?

Geht „Raum teilen“ im Museum auch ohne die tatsächliche physische Anwesenheit der anderen? Vielleicht indem Spuren hinterlassen werden? In meinem lab.Bode-Schulprojekt habe ich mich bewusst dafür entschieden, im Garten der GfZK und nicht im Ausstellungsraum zu bauen. Weil jede*r ihn ohne Ticket besuchen kann, aber auch weil es weniger Aushandlung bedurfte. Das Ergebnis konnte provisorischer sein, musste sich nicht in die Ausstellung einfügen, konnte eigenständiger sein. Hätte ich mich für einen Platz in der Ausstellung stark machen sollen? Warum sollen diese Spuren im Ausstellungsraum sichtbar werden?

Ich bin gespannt auf Eure Antworten.

Seid lieb gegrüßt

Johanna

Liebe Fenja, liebe Johanna,

ich interessiere mich in der Museumsarbeit sehr für die politisch-strukturelle Ebene der Institutionen. Auch dieser Raum ist durch Ausschlüsse und Zugangsbeschränkungen reguliert. Der öffentliche Raum ist ein geteilter Raum, in ihm sollten nicht nur die Geschichten, kulturellen Praktiken und Ausdrucksformen Weniger sichtbar werden. Hier kommen die Museen als physische und repräsentative Räume der Öffentlichkeit ins Spiel. Um ihrer Aufgabe und Funktion gerecht zu werden müssen sie den vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen und ihren Kulturen Raum bieten.

Bei dem Versuch, Museen diverser und inklusiver zu gestalten, kommt es schnell zu Othering: individuelle Geschichten, marginalisierte und oftmals prekäre Lebenserfahrungen werden eingeladen und ihnen eine Bühne geboten. Auch wenn dies nicht beabsichtigt ist, werden diese spezifischen Erfahrungen und dieses unterrepräsentierte Wissen oftmals in einer Weise präsentiert, die sie als anders markieren – als sich von der hegemonialen Ordnung der einladenden Institution unterscheidend. Aus gut gemeinten Initiativen zur Diversifizierung wird schnell institutionelle Aneignung, welche die als anders markierten Bedeutungen gewinnbringend verwertet und als Legitimierung der eigenen Existenz nutzt. Nicht zuletzt geschieht dies deshalb, weil vorrangig auf der Ebene der Programmplanung diverser gearbeitet wird. Die strukturelle Ebene wird nicht mitgedacht, also wer im Museum berechtigt ist, Entscheidungen zu treffen, Positionen einzuladen und Kultur zu praktizieren. Nur durch Selbstrepräsentation von am Museum marginalisierten Positionen können sich gleichberechtigte diverse und inklusive Räume entwickeln und nachhaltig fortbestehen. Museen müssen ihren Raum teilen.

Welche Arbeitsweisen und Organisationsformen setzt dies voraus? Verschiedene Publikumsgruppen bewegen, arbeiten und leben nach unterschiedlichen Rhythmen. An welchen Rhythmen orientieren sich die Prozesse der Museumsarbeit? An den legitimierten Mitarbeiter*innen des Museums oder den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen? Welche Auswirkungen hat dies auf den Museumsraum? Darf das Publikum nur kommentieren? Bekommt es eine Nische, durch die es am Museumsraum mitgestalten darf? Oder gibt es Raum für ein selbstbestimmtes Programm?

Ich stelle mir diese Fragen immer wieder in der Zusammenarbeit mit dem Kollektiv Crèmbach, dem Jugendgremium am Lenbachhaus. Ich denke, dass sie nie abschließend beantwortet werden können, sondern immer wieder situativ ausgehandelt werden müssen. Dazu kommt, dass ich als Projektleiterin auch meine Perspektive innehabe und es Teil meiner Arbeit ist, auch die meiner Kolleg*innen in die Raumverhandlung miteinzubeziehen. Es ist unumgänglich, mich dabei in Widersprüche zu verstricken. Vielleicht gilt es aber auch, diese Widersprüche produktiv zu machen. An dieser Stelle schlage ich den Bogen zu unserer Selbstpositionierung: Vielleicht ist unsere Rolle diejenige von Platzhalter*innen. Nicht wir nehmen mit der Vermittlung Raum ein, sondern bringen das Museum dazu, Platz zu machen.

Ich freue mich, von Euch zu lesen!

Alles Liebe

Charlotte

Liebe Johanna, liebe Charlotte,

mich beschäftigt, wie in klassischen Museen hauptsächlich der visuelle Sinn angesprochen wird, vermittelt über eine linear und frontal anmutende Erzählung. Die weiteren Sinne wie Tasten, Hören, Fühlen und Schmecken werden wenig berücksichtigt, ebenso wie andere Vermittlungsansätze. Dabei besteht in den Erziehungswissenschaften Konsens, dass Menschen verschiedene Zugänge und Umgebungen benötigen, um sich ein Werk oder einen Sachverhalt, eine Geschichte oder Objekt zu erschließen. Dies wird in Verbindung mit Inklusion unabdingbar.

Für mich bedeutet Raum einnehmen deshalb eine Vielfalt an Zugängen zu ermöglichen und eine Atmosphäre zu schaffen, die Freiräume in der Aneignung von Themen und Arbeiten im Museum lässt. Dazu gehören für mich nicht nur vielfältige personelle Vermittlungsangebote, die deutlich über das Dialogische hinausgehen, die Ambiguitätstoleranz fördern, also die Fähigkeit Widersprüche und Mehrdeutigkeiten auszuhalten, und Multiperspektivität und Kontroversen aufzeigen. Es geht auch um das Gestalten von räumlichen Situationen, die Inhalte auf anderen Ebenen und für andere Sinne transportieren: Hands-On Stationen und Wände zum Interagieren, Vermittlungsprojekte direkt in den Ausstellungsräumen und zu den regulären Öffnungszeiten stattfinden zu lassen. Denn sie zeigen eine andere Form der Aneignung oder Annäherung an ein Themenfeld und können wiederum anderen Besucher*innen einen Anstoß für ihren eigenen Denkprozess geben. In diesem Sinne ist das Raumeinnehmen also nicht nur Aufgabe der Vermittlung und der Ausstellungsgestaltung, sondern für alle im Museum arbeitenden Menschen.

Johanna, Du fragst, wie wir das Arbeiten in den Ausstellungsräumen während der Öffnungszeiten wahrgenommen haben. Ich sehe hier ebenso wie Du ein Spannungsfeld, denn das Arbeiten ohne Publikum ist nicht nur entspannter, sondern auch eine Art Schutzraum, in dem Jugendliche oder andere Beteiligte freier agieren. Ich halte es für wichtig, diese verschiedenen Bedürfnisse in der Gruppe auszuhandeln. Hier kommt der Faktor Zeit ins Spiel, eine andere Ebene von Rhythmus. Habe ich ausreichend Zeit, um das mit der Gruppe auszuloten? Sind auch buchbare Angebote so ausgelegt, dass ich eine Beziehungsebene aufbauen kann?

Für eine Begegnung auf Augenhöhe bedarf es neben der Zeit des Austausches ein Kennenlernen, gegenseitiges Wahrnehmen, aktives Zuhören und auch am Ende ein wertschätzendes Auseinandergehen. Nur so kann eine positive Arbeitsatmosphäre entstehen, die auf Freiwilligkeit beruht. Gerade größere Projekte mit den Zielen Empowerment, Diskriminierungskritik und künstlerischen Prozessen brauchen eine Langfristigkeit mit Beziehungsaufbau und Pflege. Eine Herausforderung dabei sehe ich in den unterschiedlichen Rhythmen der Gruppen und der Institutionen. Nicht nur einmal konnte ich Frustration erleben, wenn das Museum als Institution zwar den Forderungen nach einer Sichtbarkeit von marginalisierten Positionen nachkommen möchte, für die Umsetzung aber sehr lange braucht oder nur prekäre Arbeitsbedingungen schafft.

Raum einnehmen bedeutet deshalb auch Zeit einnehmen, nicht nur im Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm, sondern auch in den Planungen von Projekten, Sammlungen, Ausstellungen und Gebäuden. Nicht ohne Grund ist der Titel der Broschüre von Diversity Arts Culture, der Beratungsstelle für Diversitätsentwicklung im Berliner Kulturbetrieb, Wir hatten da ein Projekt… In ihr wird an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass die geforderten Räume grundlegende Organisationsveränderungen und Diskussionen über den Kunstbegriff benötigen, die weit über den Bereich der Bildung und Vermittlung hinaus reichen.

Stellen wir daher hier die richtigen Fragen? Welche Räume können wir als Vermittler*innen öffnen und welche nicht? Wie können wir die strukturellen Öffnungen anstoßen? Können wir die institutionelle Aneignung eigener Projekte verhindern oder sogar nutzen? Wie können wir zu einer Veränderung musealer Strukturen beitragen?

Soweit meine Gedanken. Ich freue mich von Euch zu lesen und auf den Austausch.

Mit den besten Grüßen

Fenja

Liebe Fenja, liebe Charlotte,

ich glaube nicht, dass es heute noch ein Risiko für Museen darstellt, ihre Räume für andere Nutzungsweisen zu öffnen. Der Diskurs hat sich geändert und verschoben, Beteiligung ist politisch gewollt und wird gesellschaftlich gefordert. Ein reines „Senden“ ist verdächtig geworden und das ist auch gut so. Aber das Risiko ist auch deswegen so klein, weil Museen trotz aller (sicher oft auch ehrlichen) Öffnungswünschen und -bemühungen, die Kontrolle darüber behalten, wen sie einladen und wofür, welche Räume sie freigeben und welche verschlossen bleiben. Sie laden Menschen ein und verweisen sie dann auf den für sie vorgesehenen Platz.

Kontrolle abgeben bedeutet für mich nicht unbedingt, einfach Räume und Ressourcen zur Verfügung zu stellen und zu sagen: „Macht mal, was ihr wollt.“ Kontrolle abgeben heißt für mich, in eine ehrliche und transparente Aushandlung darüber zu gehen, wie Räume und Ressourcen genutzt werden und wofür, was möglich ist und was nicht. Sich auf das „situative Aushandeln“, wie Du es nennst, Charlotte, einzulassen und dafür Zeit und Ressourcen einzuplanen. Dafür braucht es Zeit, um Mut, Dissens und Differenzen zuzulassen und die Bereitschaft, sich und seine Position durch die Anderen verändern zu lassen. Was gibt es zu verlieren?

Ich finde es ergibt keinen Sinn, Machtpositionen und Hierarchien zu leugnen und so zu tun, als hätten alle die gleiche Entscheidungsmacht. Aber diese Hierarchien offen zu legen und daran zu arbeiten, dass sie abgebaut werden, sollte Aufgabe von Museen sein. Eine Voraussetzung für das Raumeinnehmen ist es, überhaupt eine Verhandlungsposition zu haben.

Diese Aushandlungsprozesse sind für mich ehrlich gesagt einer der wichtigsten Gründe für Vermittlungsarbeit im Museum. Wenn man ernst nimmt, dass Museen Orte sind, an denen Wissen produziert und vermittelt wird, die Geschichten erzählen und Vergangenheit und Gegenwart deuten, und wenn man davon ausgeht, dass Gesellschaften plural sind und wir uns von einer nationalen oder westlichen Großerzählung lösen wollen, dann ist es nur konsequent, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen langfristig in die Ausstellungsplanung und auch in die Vermittlung einzubeziehen. Dafür braucht es kompetente Ansprechpartner*innen und Moderator*innen, die sich selbst nicht so wichtig nehmen.

Eine Weile lang habe ich Gruppen bei Vermittlungsworkshops immer gebeten, Fragen auf kleine Karten zu schreiben und sie vor den jeweiligen Arbeiten oder an den entsprechenden Orten abzulegen. Die Karten haben wir dann manchmal auch nach den Workshops noch kurz liegen lassen. Oft haben uns andere Besucher*innen darauf angesprochen und uns rückgemeldet, sie hätten durch die Fragen der Gruppen einen völlig anderen, einen leichteren Zugang zu den Arbeiten gewonnen.

Ich persönlich finde den Arbeitsprozess meistens sowieso viel wichtiger, als das, was am Ende davon für Andere sichtbar ist. Wäre ein Projekt weniger „erfolgreich“, wenn sich alle Beteiligten am Ende entscheiden, einfach nichts sichtbar zu machen? Aber würde man dann die Idee eines von vielen geteilten Raumes verraten? Weil keine Spuren hinterlassen werden, mit denen wiederum andere in Kontakt kommen können? Ich finde es zumindest wichtig, dass im gemeinsamen Arbeiten die Richtung geändert werden kann, dass alle Beteiligten den gemeinsamen Weg anzweifeln können und dass sie sich am Ende auch weigern können, sichtbar zu werden.

Seid lieb gegrüßt, ich freue mich von Euch zu hören!

Johanna

Liebe Fenja, liebe Johanna,

aus der Perspektive von weiß gelesenen Akademiker*innen, die – zumindest vorübergehend – an Positionen am Museum arbeiten, an denen wir – zumindest in einem abgesteckten Raum – Einfluss ausüben können, könnten wir damit mit dem Raumeinnehmen anfangen: bei uns selbst. Ich finde es hilfreich, mir immer wieder vor Augen zu halten, dass Museen keine abstrakten, einheitlichen Institutionen sind, sondern dass ihre Strukturen von Menschen aufgebaut und ebenso von ihnen aufrechterhalten und reproduziert werden. Unser eigener Handlungsspielraum im täglichen Umgang mit den Strukturen kann diese verändern. Zwischen einem Reiz, der von außen auf uns trifft und unserer Reaktion darauf, können wir uns bewusst entscheiden, wie wir (re)agieren möchten. Dieser Denkraum, diese Entscheidungsfreiheit ist essenziell dafür, eingeübte Handlungsnormen zu unterbrechen und zu transformieren.

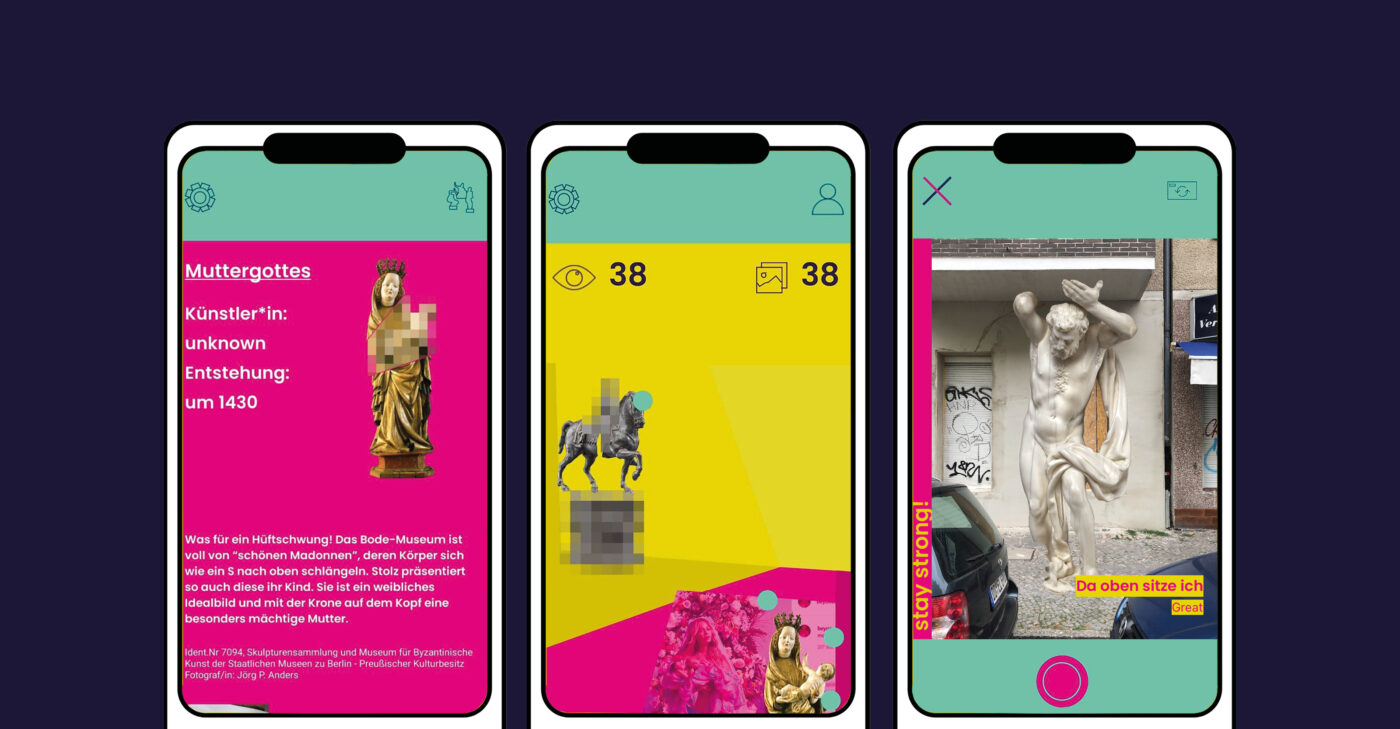

Was passiert, wenn wir dazu bereit sind, noch mehr Risiko einzugehen und Kontrolle abzugeben, wie Du es schreibst, Johanna? Dafür braucht es wahrscheinlich das richtige Maß an Anleitung dieses Prozesses dazwischen, dem Publikum ein ansprechendes Angebot zu bieten und genügend Offenheit, damit sich die verschiedenen Besucher*innengruppen selbst organisieren können. Ich finde bedeutsam, dass bestimmte Spannungen erst sichtbar werden, wenn sich die Räume bestimmter Gruppen überschneiden. Dieses gezwungene gemeinsam Raumeinnehmen führt, gerade weil es zu Reibungsmomenten kommt, zu Veränderungsimpulsen. In der Zusammenarbeit mit dem Kollektiv Crèmbach schlage ich eine ähnliche Arbeitsrichtung ein. Wir nehmen Setzungen im Museumsraum vor und handeln diese davor, danach oder darum herum mit den Beteiligten aus. Aus einer spontanen Aktion heraus baute das Kollektiv Crèmbach ein Schild, mit dem es auf sich aufmerksam machte und installierte es auf dem Museumsvorplatz. Das Schild blieb ein Jahr lang dort stehen. Da es dem ästhetischen Konzept des Lenbachhaus langfristig nicht standhalten konnte, wurde das Kollektiv in die offizielle Außenbeschriftung in Museums-CI aufgenommen. Schlussendlich aber eine Lösung, die für alle Beteiligten stimmt. Das Kollektiv wurde typografisch ins Museum integriert.

Das Kollektiv Crèmbach hat dadurch, dass seine Mitglieder zwischen 16 und 26 Jahren alt sind, durch Schule, Ausbildungen oder Studium andere Prioritäten haben, einen eigenen Rhythmus. Die Entwicklung selbstbestimmter Inhalte ist essenziell, um seiner Tätigkeit Sinnhaftigkeit zu verleihen – und nicht zuletzt auch um seinem Auftrag, die eigene Altersgruppe anzusprechen, gerecht zu werden. Der eigene Rhythmus besteht neben den Inhalten auch in einer Lebensform, einer Handlungsweise, die sich bei jungen Menschen von derjenigen der Kolleg*innen am Museum unterscheidet. Die Rhythmen beißen sich – aber auch diese Reibungsmomente sind wichtig, wenn eine Veränderung der Museen angestrebt wird.

Als Koordinatorin kommt mir in diesem Spannungsfeld oft die Rolle zu, dem Kollektiv den Rücken frei zu halten und gleichzeitig alle Beteiligten möglichst gleichberechtigt und rechtzeitig zu involvieren. Raum einnehmen bedeutet Kreuzpunkte, Überschneidungen der Rhythmen zu schaffen, Einladungen, sich gegenseitig zu stören, damit sich Institutionen verändern.

Für mich geht es in kritischer und ermächtigender Bildungsarbeit nicht um ein angenehmes Konsumieren von Kultur, das Schaffen von Zugängen zur etablierten Hochkultur – sondern darum, ein kritisches Denken zu entwickeln, dass sich Menschen ihrer selbst und ihrer gesellschaftlichen Position bewusstwerden und sich ihre eigenen kulturellen Räume schaffen. Für diese Form der Vermittlungsarbeit ist das Schaffen einer wertschätzenden und nicht zuletzt empowernden Arbeitsatmosphäre, das Aufbauen von gegenseitigem Vertrauen essenziell. Dazu gehört in erster Linie transparente Kommunikation, verbindliche Absprachen und regelmäßige Reflexionsmomente. Anknüpfend an die Diskussion zur Unterscheidung von „Brave Spaces“ in Abgrenzung zu „Safe Spaces“, geht es nicht darum, sich in Räumen „sicher“ zu fühlen. Vielmehr sollen Räume entstehen, die die Beteiligten ermächtigen für sich selbst, das eigene Denken und Handeln Verantwortung zu übernehmen, es mit anderen zu teilen und dadurch gemeinsam Veränderungsprozesse anzustoßen. Eine wichtige Voraussetzung scheint mir dafür Fehlerfreundlichkeit zu sein.

Es geht darum, Gewohnheiten zu verlassen, Konventionen zu verlernen/überwinden, eine inklusivere Kultur zu praktizieren. Auch wenn es nicht einfach ist, das Vertraute zu verlassen und nicht von Anfang an alles gelingt – es würde den Museen guttun.

X

Charlotte

Liebe Johanna, liebe Charlotte,

die Frage nach freiwilliger Beteiligung und des Raumeinnehmens beschäftigt Vermittelnde der Kunst seit Beginn des Feldes.1 Offene Arbeitsformen möchten erlernt werden und können allein aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht vorausgesetzt werden. Sie setzen eine hohe Selbstkompetenz voraus. Insbesondere wenn Themen oder Auseinandersetzungen herausfordernd sind, können klare Strukturen eine notwendige Fokussierung für ein inklusiveres Miteinander schaffen.

Um das System Museum oder eine Ausstellung kritisieren zu können, braucht es zunächst ein Grundverständnis der Sache, um erhebliche Frustration zu vermeiden. Aus diesen Gründen war mein Projekt ein Kartenset, mit dem das Verständnis der Struktur und der Bedingungen eines Museums für jede Gruppe individuell erarbeitet und hinterfragt werden kann. Während der Erarbeitung und Vorbereitungen des Sets war beispielsweise ein Ergebnis, dass die Schüler*innen in das von ihnen sonst nicht genutzte Gästebuch des Museums ehrlich geschrieben haben. Es wurden also etablierte Strukturen genutzt, um Kritik zu äußern. Die Kritik wäre als mündliche Äußerung nicht bis zur Direktion durchgedrungen.

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Perspektive finde ich nicht nur auf persönlicher Ebene wichtig, sondern auch auf der institutionellen. Ausstellungen und Museen werden von ihrem Wesen her immer Leerstellen haben. Daher meine Frage: Wäre es nicht im Sinne demokratischer Aushandlungsprozesse, dass neben der strukturellen Öffnung der etablierten Museen auch kleine Community-Museen in ihrer Sammlungstätigkeit und Professionalisierung unterstützt werden? Eine größere Vielfalt an musealen Perspektiven würde zu mehr Empowerment und Sichtbarkeit in der Gesamtgesellschaft führen und die museale Szene insgesamt erweitern.

Ich teile das Unwohlsein hinsichtlich einer notwenigen Sichtbarkeit von Projekten, mit dem implizierten Zwang immer ein vorzeigbares Ergebnis haben zu müssen. Das widerstrebt einigen Gruppenprozessen zutiefst. Für das Überschneiden der Rhythmen der Gruppen ist jedoch ein (ggf. personenunabhängiges) Aufmerksam machen auf Perspektiven oder Leerstellen unabdingbar, beispielsweise in Form der von Dir, Johanna, genannten Fragekarten. Deshalb möchte ich nicht für Präsentationen, sondern für Dokumentationen ohne eine notwendige Öffentlichkeit plädieren. Denn selbst ein kleiner Text über den Prozess kann ein Startpunkt für Datengenerierung oder die angesprochenen persönlichen Gespräche sein. Denn leider habe ich manchmal das Gefühl, dass in deutschen Institutionen etwas nicht Dokumentiertes nicht stattgefunden hat.

Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr an der musealen Beschaffenheit abarbeiten und immer wieder auf die Struktur verweisen: bei zeitlichen Planungen und personellen Kapazitäten beispielsweise. Denn eine Person allein, kann kein Museum verändern und auch nicht an fünf verschiedenen kollaborativen Projekten gleichzeitig arbeiten.

Ich möchte mit den Worten enden: Lasst uns mutig sein, Räume einzunehmen, Freiräume offen zu halten, die Geduld und den langen Atem für strukturelle Veränderung zu haben und dabei unsere Leidenschaft nicht verlieren!

Mit den besten Grüßen

Fenja

- Gerade die Reformpädagogischen Bewegungen brachten Fragen nach Ausstellungsgestaltung, Teilhabe oder das Museum in die Schule ein. Beispielsweise wurde im Deutschen Museum in München das Konzept des Learning by Doing von John Dewey praktiziert und rezipiert. Einen einführenden Überblick gibt der Artikel: Gisela Weiß: Museumspädagogik in Deutschland. Von der Aufklärung bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, in: B. Commandeur/H. Kunz-Ott/K. Schad (Hg.): Handbuch Museumspädagogik. Kulturelle Bildung in Museen, München 2016, S. 56–65.